Sport, citoyenneté, arts et technologie font désormais partie des matières officielles aux examens de neuvième année fondamentale. Une réforme ambitieuse qui vise à « moderniser l’école haïtienne » mais qui soulève des questions sur sa mise en œuvre concrète dans un système éducatif déjà fragilisé.

Cette décision, qui transforme radicalement le paysage éducatif haïtien, place également le créole au même niveau que le français avec un coefficient de 300 points – une reconnaissance historique de la langue nationale.

Une réforme qui rattrape 40 ans de retard

Éducation à la technologie et aux activités productives (ETAP), éducation à la citoyenneté (EC), éducation esthétique et artistique (EEA), éducation physique et sportive (EPS) : voici les quatre nouvelles disciplines qui rejoignent officiellement le programme des examens de neuvième année fondamentale pour l’année académique 2024-2025.

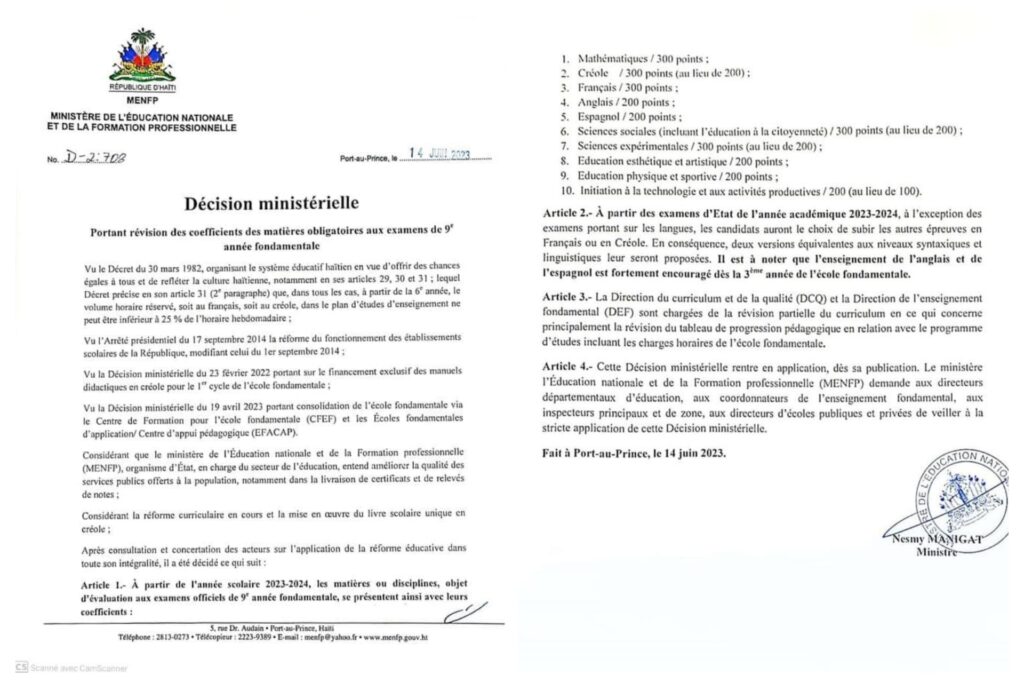

Cette réforme, initialement planifiée par l’ancien ministre Nesmy Manigat dans sa décision du 14 juin 2023, avait été reportée d’un an par son successeur Augustin Antoine. Aujourd’hui, elle devient enfin réalité sous l’impulsion du directeur de l’enseignement fondamental, Kendy Nicolas.

« Quasiment tous les pays ont déjà intégré ces disciplines dans leur cursus scolaire. Nous sommes l’un des rares pays encore en retard sur ce point », reconnaît M. Nicolas. Cette déclaration fait écho aux préoccupations de nombreux parents haïtiens, qu’ils vivent en Haïti ou dans la diaspora, qui constatent l’écart grandissant entre le système éducatif haïtien et celui des pays d’accueil.

Le créole enfin reconnu à sa juste valeur

Parallèlement à l’ajout de ces nouvelles matières, une mesure symbolique mais cruciale accompagne cette réforme : le créole bénéficie désormais d’un coefficient de 300 points, équivalent à celui du français. Cette reconnaissance officielle de la langue maternelle de tous les Haïtiens marque une étape importante dans la valorisation de l’identité culturelle nationale.

Pour les familles haïtiennes établies à l’étranger, cette mesure représente un espoir de voir leurs enfants mieux connectés à leurs racines linguistiques et culturelles, même à distance.

Des objectifs ambitieux face aux défis du terrain

Selon Kendy Nicolas, cette réforme vise à « former des citoyens authentiques, imprégnés des valeurs patriotiques et du vivre-ensemble, et capables de répondre aux enjeux du monde actuel ». L’objectif est de promouvoir une approche éducative axée sur la pratique et le pragmatisme, en rupture avec un système longtemps critiqué pour son caractère purement théorique.

Cette vision s’inscrit dans la continuité de la réforme initiée en 1982 par le ministre Joseph C. Bernard, qui prévoyait déjà l’intégration des disciplines liées au sport et à la citoyenneté. Quarante ans plus tard, cette vision devient enfin réalité.

Le grand défi de la mise en œuvre

Si l’ambition est louable, la réalité du terrain soulève des interrogations légitimes. Comment enseigner l’éducation physique et sportive dans des écoles sans gymnases ? Comment dispenser des cours de technologie sans laboratoires informatiques ? Comment développer l’éducation artistique sans matériel adapté ?

Ces questions préoccupent particulièrement les enseignants et les parents qui connaissent l’état des infrastructures scolaires haïtiennes. Face à ces inquiétudes, M. Nicolas se veut rassurant : « Des mesures sont en train d’être prises pour équiper les établissements publics ».

Un test décisif pour le système éducatif haïtien

Cette réforme représente un tournant majeur pour l’éducation en Haïti. Si elle réussit, elle pourrait contribuer à former une nouvelle génération de citoyens mieux préparés aux défis du 21e siècle. Si elle échoue, elle risque d’aggraver les inégalités entre écoles publiques et privées, entre élèves des zones urbaines et rurales.

Pour les familles haïtiennes, qu’elles soient en Haïti ou dispersées dans la diaspora mondiale, cette réforme suscite à la fois espoir et inquiétude. L’espoir de voir enfin une école haïtienne moderne et inclusive. L’inquiétude de constater, une fois de plus, l’écart entre les ambitions affichées et les moyens disponibles. Les prochains mois diront si cette révolution éducative sera réellement au rendez-vous de l’histoire.