Le 25 janvier 2025, l’armée colombienne a lancé une vaste offensive militaire contre les guérillas présentes dans plusieurs régions du pays, marquant une intensification de la guerre qui déchire la Colombie depuis des décennies. Cette opération, la plus importante depuis plusieurs années, intervient dans un contexte de tensions croissantes entre le gouvernement et les groupes armés illégaux, notamment les dissidences des FARC (Forces armées révolutionnaires de Colombie) et l’ELN (Armée de libération nationale).

Un climat de violence persistante

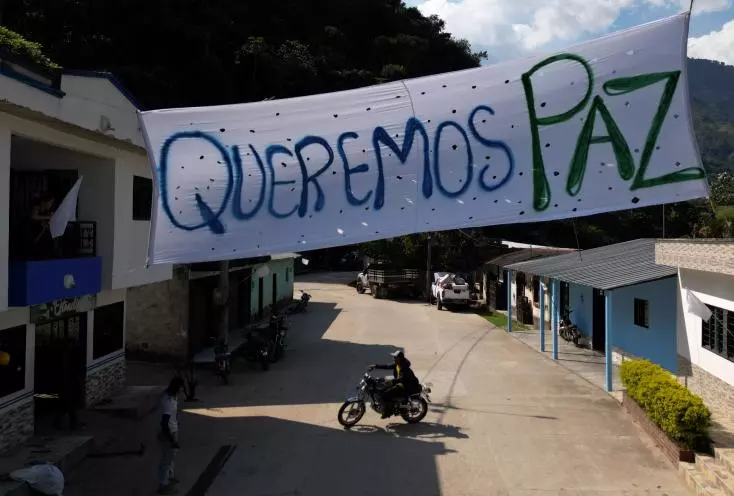

Malgré les efforts du gouvernement pour parvenir à la paix après la signature de l’accord historique de 2016 avec les FARC, le pays n’a cessé de lutter contre la violence des groupes dissidents et des autres guérillas. Le calme relatif qui a suivi l’accord de paix n’a pas duré, et plusieurs factions armées continuent de semer la terreur dans des zones rurales, en particulier dans les régions frontalières et les zones de production de drogue.

Cette nouvelle offensive militaire, annoncée par le président colombien Gustavo Petro, vise à déstabiliser et à démanteler les structures de ces groupes armés, qui bénéficient encore du soutien de certaines communautés et utilisent le narcotrafic pour financer leurs activités. Le gouvernement a expliqué que l’opération est nécessaire pour garantir la sécurité des civils et restaurer l’autorité de l’État dans ces territoires marqués par l’absence de contrôle institutionnel.

Un coup dur pour le processus de paix ?

Le timing de cette offensive a ravivé les débats autour de la politique de paix en Colombie. Bien que Petro ait été élu sur la promesse de poursuivre le dialogue avec les groupes armés, sa décision d’intensifier les actions militaires semble s’inscrire dans un changement de cap stratégique. L’un des arguments du gouvernement est que, sans une action militaire décisive, les négociations ne peuvent pas aboutir de manière concrète. Les dissidents des FARC, ainsi que l’ELN, ont en effet montré peu de volonté de désarmer ou de négocier sérieusement.

De leur côté, les défenseurs des droits humains et certains secteurs de la société colombienne se montrent inquiets de l’escalade de la violence, craignant que l’offensive n’entraîne des pertes civiles importantes et n’exacerbe la crise humanitaire. Les attaques contre les civils, le déplacement forcé de populations et les violations des droits de l’homme restent des préoccupations majeures, même si le gouvernement colombien insiste sur le fait qu’il prend toutes les précautions nécessaires pour minimiser ces risques.

Des guérilleros plus déterminés que jamais ?

Les guérillas colombiennes, notamment les dissidences des FARC, ont montré leur résilience face aux attaques militaires passées. Bien qu’affaiblis, ces groupes continuent de mener des attaques sporadiques, souvent ciblées contre des installations militaires et des infrastructures stratégiques. Leur capacité à se maintenir dans certaines zones reculées du pays est alimentée par un réseau complexe de soutien populaire, notamment dans les régions où l’État est perçu comme absent ou défaillant.

Les leaders des dissidences des FARC ont rapidement réagi à l’offensive en promettant de défendre leur territoire et de résister aux tentatives de démantèlement de leurs structures. Pour eux, l’intensification des frappes militaires confirme le rejet de tout processus de paix sincère de la part du gouvernement, et ils appellent à poursuivre la lutte armée contre l’État colombien.

Les implications régionales

Cette offensive colombienne a également des répercussions au-delà des frontières du pays. Les guérilleros, en particulier ceux des FARC et de l’ELN, ont historiquement opéré à proximité des frontières avec le Venezuela, où plusieurs refuges et caches d’armes ont été identifiés. Le président vénézuélien, Nicolás Maduro, a exprimé ses préoccupations concernant l’impact de cette guerre prolongée sur la région et a averti que les populations frontalières pourraient souffrir d’une nouvelle vague de violences.

En revanche, la communauté internationale, et notamment les États-Unis, a exprimé son soutien au gouvernement colombien dans sa lutte contre les groupes armés liés au trafic de drogue et à l’instabilité régionale. Cependant, certains analystes suggèrent que l’escalade de ce conflit pourrait nuire aux relations diplomatiques de la Colombie avec ses voisins et compliquer davantage la situation humanitaire dans les régions frontalières.

Une Colombie toujours divisée ?

Si l’offensive militaire vise à réduire l’influence des groupes armés, elle pourrait également exacerber les fractures sociales et politiques au sein du pays. Une partie de la population colombienne soutient la dureté de la répression, estimant qu’il est nécessaire de neutraliser une menace qui pèse sur la sécurité du pays depuis trop longtemps. Mais une autre part de la société, particulièrement les mouvements sociaux et les défenseurs des droits humains, considère cette guerre comme une nouvelle phase de répression violente qui pourrait conduire à davantage de souffrances et de radicalisation.

Les divisions internes sur la stratégie à adopter se reflètent aussi au sein du gouvernement. Certains membres de la coalition de gauche qui soutient Petro ont exprimé des doutes sur l’escalade militaire, appelant à privilégier le dialogue, malgré les échecs répétés des négociations avec les guérillas.

Une guerre qui dure

L’offensive lancée par la Colombie contre les guérillas pourrait marquer un tournant dans le conflit armé du pays. Si la stratégie militaire porte ses fruits en affaiblissant les groupes armés, elle comporte également des risques considérables pour la paix sociale et pour la crédibilité du processus de réconciliation nationale.

Avec des guérilleros toujours bien implantés et un climat de violence persistante, la Colombie semble engagée dans une guerre de longue haleine où les victoires militaires ne garantiront pas nécessairement une paix durable. L’enjeu reste de savoir si cette nouvelle offensive parviendra à offrir une réelle stabilité, ou si elle ne fera que raviver le cycle de violence qui a marqué le pays pendant des décennies.